对法律了然于胸,法庭上气势如虹,指控犯罪一气呵成,这应该是大家熟知的检察官形象,然而——这只是他们的高光时刻,背后的付出与辛劳大家未必看到。

工作中常听到这样的抱怨,“案件文书开了一下午,哪有时间看卷宗啊”!“我明明校对了好几遍,可还是错了”!2018年,我办理一件18人的网络诈骗案,当时书记员另有紧急任务,我只好自己开文书。90多份文书,我整整忙了3个多小时,手里的案卷,只好晚上加班看。第二天签发文书的时候,发现好几个地方都填错了,还得再重开。

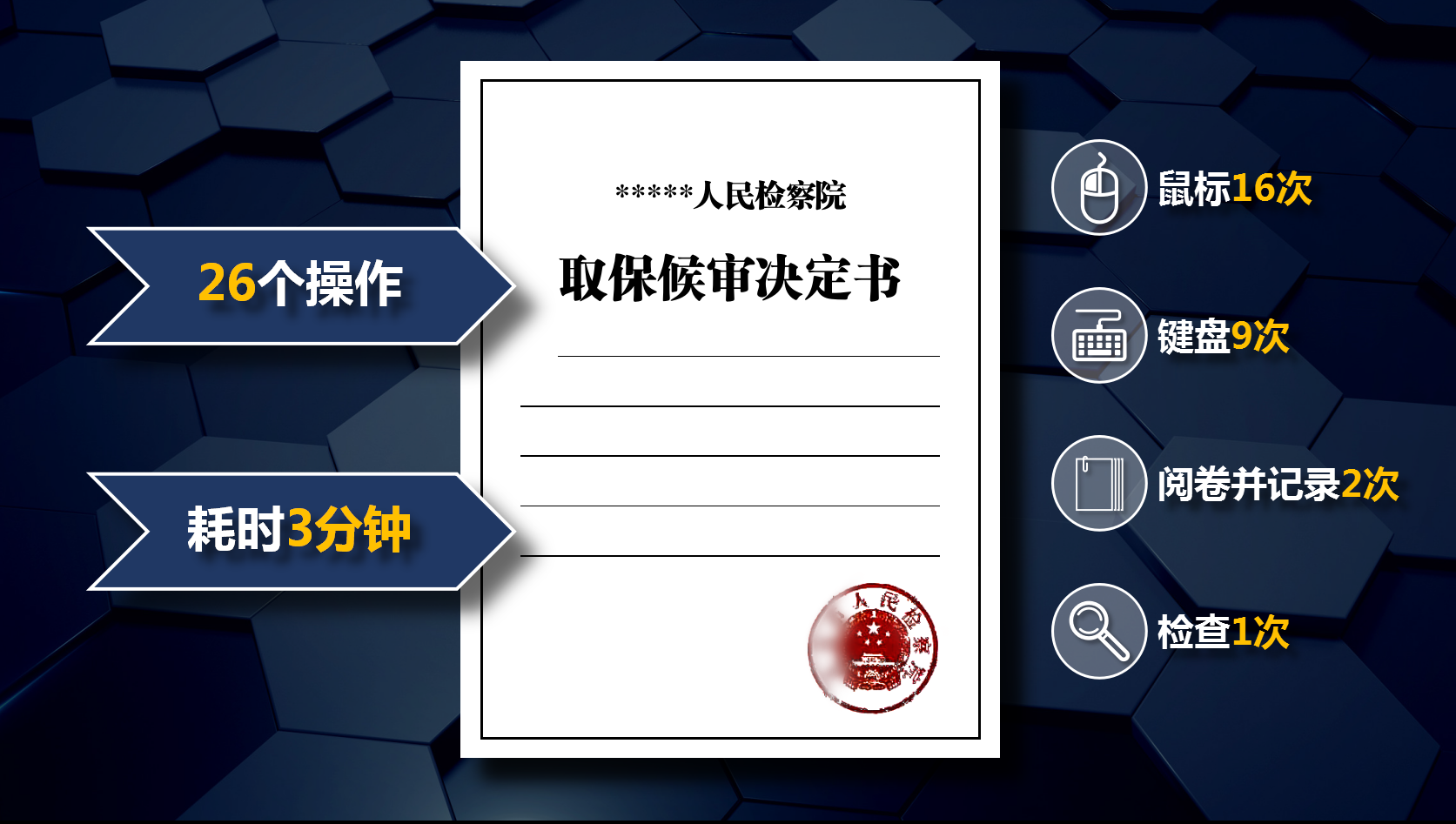

我做了一次计算,手工开具一份《取保候审决定书》共有26个操作。

一个常见的案件需要花去十多分钟的时间。如果是一案多人头、多种文书类型的话,那所用时间将会成倍上升,错误率也更高。而每位检察官人均办案量都在数十件甚至上百件。

书记员老是念叨“要是文书能自动开出来就好了”,是啊,法律文书事关检察机关形象,有没有一种技术,能够让电脑自己开文书?

要是能开发出一款辅助软件,一切问题就迎刃而解了。作为一名电脑爱好者,具有程序员资格的检察官,我心动了。

游戏可以有外挂,类似方法应该可以借鉴,于是,利用“机器人流程自动化”这一新兴技术来解决文书开具难题成为我越来越清晰的思路。

经过了十几天的努力,一份简单文书的自动开具初步实现了。小兴奋过后,个人感觉继续做下去会很难。

但是事情并未到此结束。可以提高效率、确保准确、释放人力,这些都能解决基层的实际问题,院领导调研后给与我充分的支持和保障,一切好像都朝着越来越好的方向……

压力来了。

没有经验、没有先例,能不能成功,我不知道;怎么协调引导只懂业务不懂技术的人和只懂技术不懂业务的人,我也不知道;怎么将检察人员的需求具体化,将技术上的程序架构业务化,我更不知道。之前的兴奋一扫而光,负面情绪一度渲染,看不到方向。

我无数次的想过放弃,却总有一个声音跳出来“要不再试试”,于是我试着一点一点打通这个桥梁。

我倾听业务部门意见,征求和整理文书制作要点;我请工程师家中做客、一起加班、不厌其烦沟通交流。不但理顺了双方的关系,更重要的是让工程师一步步地融入了文书开具工作的场景,理清并优化了程序架构。研发工作总算进入了正轨。

没有一蹴而就的事情。

单人案件,无需编辑的文书问题解决了;紧接着就是多人多罪名案件的文书,需要填录和定制的文书;再就是文书格式调整;最后是智能推荐嫌疑人和文书种类。

困难接踵而来,运行环境不兼容、案卡提取太复杂、办案系统不稳定、操作流程不合理,此时的我已经筋疲力尽,从动议到立项到研发已经过去大半年,我丝毫不觉时间的流转,每天被各种代码包围,在用户、架构师、设计师、测试员、运维员等角色中来回切换,咬牙坚持……

不知不觉,步步为营,一个又一个难关被攻克了。

一个机器人似的计算机自动化操作,开始有模有样了,运行时,像一只“无形的手”。

再然后,测试的工作来了。

就好像案件办理中的每一节事实都需要若干证据来证明,软件测试就是去验证每一步的功能是否能顺利实现。于是更多的错误曝光了,文书开失败的,内容错漏填的,人员错漏开的,周而复始,上千份文书,我一份份打开看。

然后,胶着的心理战……

试用之初问题多,大家或多或少都是怀疑的;甚至认为会增加负担;再就是没人用,没反馈,不知道潜在的问题,我的内心倍感煎熬、忐忑不已……

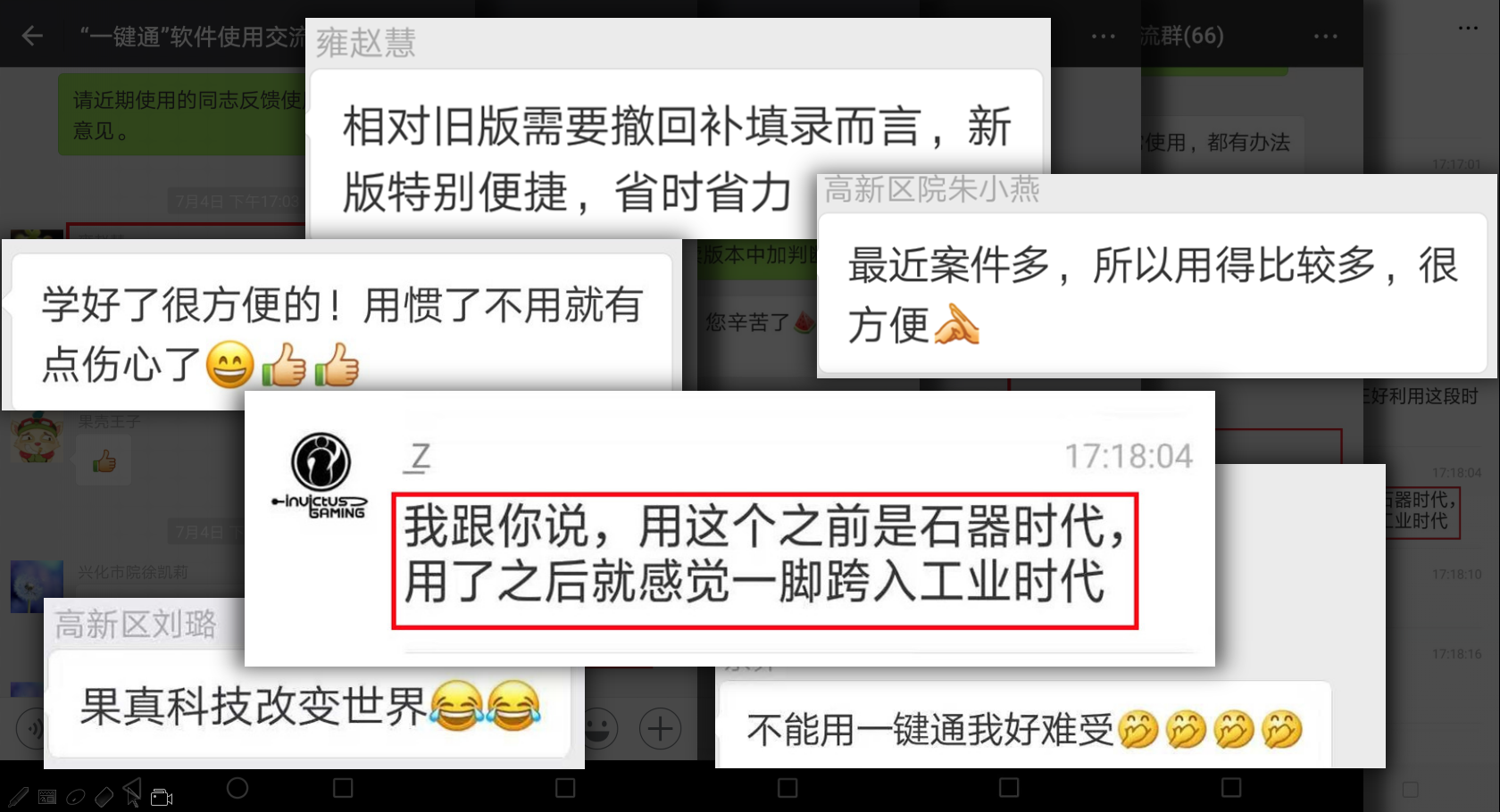

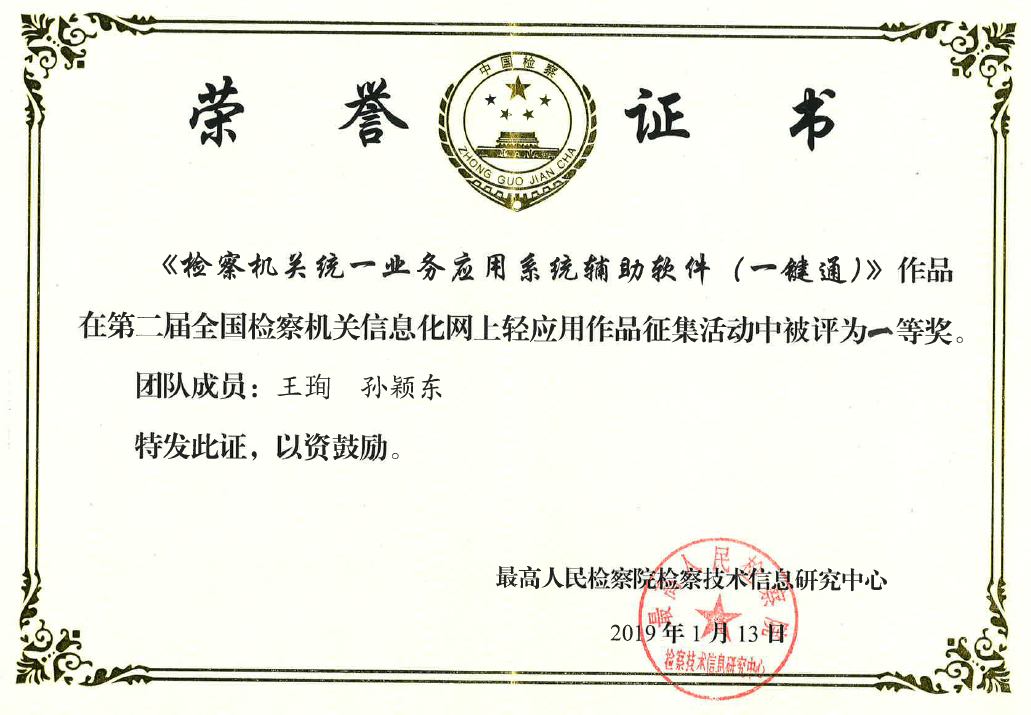

幸运的是,这些都成为了一路走来的脚印,经过3000多份文书测试与核查,跟进修复了300多个错误,升级版本90多个,一键通终于收获了成功,获得了办案人员的真正认可。

“一键通”实现了“一键开始,自动完成”,大大缩短了人工文书开具的时间”,提高质量,文书准确率接近100%。彻底将检察人员从文书开具的重复劳动中解放了出来。

反馈不期而至,高频使用是给我最大的认可,有人说“果然科技改变世界”、还有人说“省却了很多繁琐、重复性的工作,简直棒呆了”,更让人印象深刻的是来自兴化一位同事的评价,“一键通的使用让文书开具从石器时代跨入了工业时代”。

2019年,全市检察机关利用一键通开具文书,节约单人工作时间约104个工作日。

其实,我们每个人心中都有一只“无形的手”,只需要用这只手将小小的思想火光抓住,并推动自己付诸行动,就可以改变现状,就能够贡献自己的力量。